キャンパス内の多様性を高めるため、在学生、卒業生や本学で学んだリカレント受講生らをつなぐ場としてKyutechコニュニティーサービスを構築しています。

Kyutechコニュニティーサービスのウェブサイトを開設し、本学の同窓会組織である明専会やKyutech Ariseとも連携し、卒業生や民間企業への周知広報活動を展開していきます。

また、国内大学の理工系分野の女子学生の割合が世界的に見て低い状況にあり、本学においても15.3% (2024.5現在)と依然として男女差がある状態となっていることを踏まえ、女子学生の理工系進学への取り組み(基本方針・アクションプラン)を作成し公表しています。2024年4月にはダイバーシティ&インクルージョン推進室も設置し、工学女子シンポジウムを開催するなど、様々な角度からの施策によりこの問題へ取り組んでいます。なお、2017年から2022年に取り組んできた文部科学省補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(特色型)」では、当該年度採択機関で唯一最高評価(S評価)を獲得しました。

人材輩出に関する目指す未来

九州工業大学では、多様性をひとつのキーワードに人材育成を進めています。

コロナ禍を経て私たちは、所在に囚われない人と人とのコミュニケーションの利便性を学んだ一方で、

改めて人と人とが集うことによって生み出される新たな可能性についても再認識しました。

多くの人々が行き交うキャンパスをさらに多様化することで、

社会変革の中でも柔軟に学び続けることができる人材を輩出していきます。

多様な学生が学ぶキャンパスの実現

左右にスクロールできます

小中高・大学・社会の一貫した

接続プラットフォームと

教育プログラム

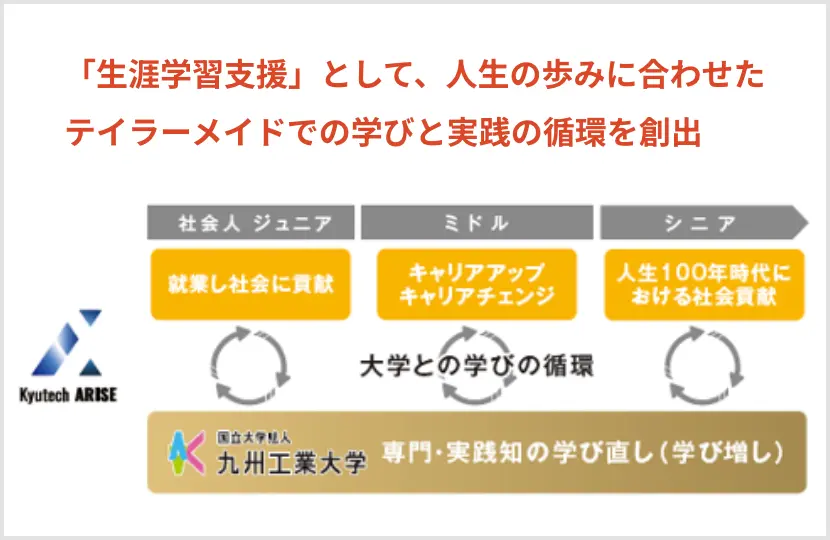

2024年4月に本学初の出資子会社「株式会社Kyutech Arise」を設立しました。本学のもつ教育リソースを利活用し、卒業生やエンジニア等の社会人向けリカレント・リスキル教育および研修、就業支援事業等の生涯学習支援を行い、変革できる学びの共創プラットフォームを目指しています。

Kyutech Ariseでは4コース、2講座、33科目(2024.8現在)を展開しており、今後も企業とのリレーションを深めニーズに合った教育コンテンツの拡充をはかることで、より本格的なリカレント事業を推進していきます。

さらに進化する

グローバル教養教育(GCE2.0)

本学では、2014年度からグローバル化した社会で活躍する技術者(グローバル・エンジニア)に必要な能力・要素をGCE(Global Competency for Engineer)と定めて、それらを養成する教育パッケージを開発・推進し、その育成のために多様な学習機会の促進と多様な学習環境の整備等を行ってきました。さらに、その一環としてグローバル・エンジニア養成コース(GEコース)を開設し、学部4年間と大学院博士前期課程の2年間を通じた体系的な6年一貫教育プログラムも提供してきました。

現在、GEコースにアントレプレナーシップ教育を取り込み、2024年度の学部・大学院のカリキュラムに科目を追加しています。また、立命館アジア太平洋大学(APU)との大学間協定も締結し、本学のグローバル教育のより一層の充実を図っていきます。

ブレンディッド国際連携交流

アフターコロナを迎え、学生の留学意欲も高まっている中、リアル留学とオンライン交流を融合したブレンディッド国際交流を推進しています。海外渡航奨学金制度の渡航日数条件の緩和や、留学中の学生からの現地レポートをSNSで展開する仕組みを構築するなど留学意欲を後押しする取組もおこなっています。

今後もマレーシア・タイに設置しているサテライトオフィスを基軸とした学生交流プロジェクトの充実や、立命館アジア太平洋大学(APU)との連携したブレンディッド型プログラムや協働学習プログラムなど、グローバル・エンジニアの養成に取り組んでいきます。

国際連携の研究・教育・産学連携

への展開

本学は121の大学・機関(30か国・地域)(2024.9現在)との交流協定にもとづく組織対組織の連携をさらに強化する重点交流協定校の枠組みを導入し、相互に幅広い取り組みを実施できる体制構築を進めています。 台湾においては、これまで国立台北科技大学とは学術交流を深めてきたところですが、2023年4月の両大学学長の意見交換を踏まえ国際PBLプログラムを実施しました。さらに、2024年4月に「九州・沖縄オープンユニバーシティ(※1)」と「The University Academic Alliance in Taiwan (※2)」との間で締結された覚書を踏まえ、今後は台湾内の大学群との国際的な教育、研究、人材育成などの連携協力を進めていきます。また、マレーシア・タイ・中国においては、サテライトオフィスを拠点に海外インターンシップ等の積極的な展開を図っており、コロナ禍で中断してしまったインターンシップの再開に向けた協議を進めています。

※1 九州・沖縄オープンユニバーシティ九州・沖縄の11の国立大学法人による研究力向上に関する連携協力プラットフォーム

※2 The University Academic Alliance in Taiwan 台湾大学群の12大学のプラットフォーム

数理・AI・データサイエンス基礎教育

デジタル社会の「読み・書き・そろばん」である数理・AI・データサイエンスの素養を育むため、全学を挙げて教育に取り組んでおり、2023年8月には文部科学省による数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(MDASH)において、「応用基礎レベル」に認定されました。本学は認定制度が開始された2021年度にリテラシーレベルの認定を受けており、今回、「応用基礎レベル」さらに、先導的で独自の工夫、特色を有する応用基礎レベルプラスとしても認定を受けました。(2021年度から本年まで、大学等単位で応用基礎レベルプラスに選定された機関は、本学を含め9機関のみ)

その他にも、学生がAI計算機材を利用して高度なAI技術を学習できる環境(AI工房)の整備や、企業5社からデータサイエンス・AI技術の分野で活躍する卒業生等を講師として招き、学生対象の教育イベントを開催するなど企業も巻き込んだ数理・AI・データサイエンス教育の推進を図っています。

DXの教育・

学生生活向上への活用

学生のニーズに即した支援を行い学修者本位の教育を推し進めるため、DXを推し進めています。学部初年次前期の成績分析に基づく早期支援プログラムや複数年留年している学生への早期の状況確認及び関係部署との情報共有促進などの取り組みに加えて、2024年度には学生生活(入試、教務、就職、授業料免除や奨学金等)の情報を取り扱うデータレイクを構築し、データの提供やデータの取扱いなどに関する諸規定の整備を進めています。

今後はデータレイクに蓄積したデータを活用し、教育改革のためのIR機能を一層強化していきます。また、引き続き学生への聞き取りなどを実施し、ニーズに即した効果的なシステム構築・活用を実施していきます。